翟光生:读《置身事内》之分税制改革体会

来源:泾县政协网 时间:2024-07-26 点击量:1850 次

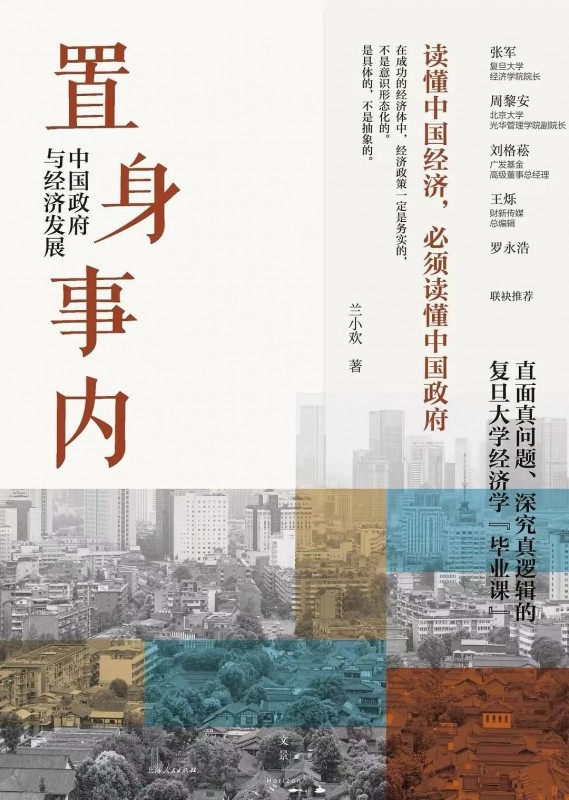

最近阅读了《置身事内:中国政府与经济发展》一书。本书的作者是复旦大学经济学院副教授兰小欢,书中从政府和政策的角度看近年来我国经济的发展,讲述了政府治理的特点、分税制改革的影响、土地财政和土地金融的来龙去脉等内容。通过阅读,我对现行的财政体制有了初步了解,对于中央政府为什么要进行分税制改革,以及分税制改革的过程、意义等均有了深刻的认识。

分税制改革的起因是因为在20世纪80年代的时候,当时中国经济的特点就是承包,农村搞土地承包,城市搞企业承包,政府搞财政承包。1993年以前这种财政包干、分灶吃饭的财政体制造成了‘两个比重’不断降低:中央财政预算收入占全国财政预算总收入的比重越来越低,而全国财政预算总收入占GDP的比重也越来越低”,换句话说就是:“不仅中央变得越来越穷,财政整体也越来越穷”。

分税制是20世纪90年代推行的根本性改革之一,也是最为成功的改革之一。改革成功扭转了“两个比重”不断下滑的趋势,大大增强了中央政府的宏观调控能力,为之后应付一系列重大冲击(1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机和汶川地震等)奠定了基础,也保障了一系列重大改革(如国企改革和国防现代化建设)和国家重点建设项目的顺利实施。分税制也从根本上改变了地方政府发展经济的模式。从分税制改革的成功中,得到三点体会:

一、高屋建瓴的顶层设计是改革成功的基础。

从表面上看,分税制是1992年试点、1994年实施的。而具体梳理一下历史文献则会发现,早在1987年党的十三大报告就初步提出了财政体制改革的方向是实行分税制。在此指导下,1990年财政部研究提出了分税制财政体制改革试点方案,而后在1992年选择天津、辽宁等9个地方进行试点。其间的“八五”计划、党的十四大报告、党的十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》等,都将分税制作为一项重要的改革举措连续部署。1993年12月25日,国务院发布《关于实行分税制财政管理体制的决定》,从1994年1月1日起在全国实行。所以说,分税制顺利成功缘于极其缜密的顶层设计,较好实现了与中国具体国情的深度融合。

二、领导的亲力亲为和强力支持是改革成功的关键

分税制改革动了很多地方的奶酪,地方阻力很大。原来在财政包干制下获利最大的广东省,就明确表示不同意分税制。为了能使这项改革的进行下去﹐时任中央政治局常委、国务院常务副总理朱镕基顶着巨大的压力,亲自带队,花了2个多月时间先后走了十几个省,与地方政府面对面算账,深入细致地做他们的思想工作......正因为朱总理的亲力亲为、强力支持,才能够与各个省的省委书记、省长面对面地交谈,交换意见,否则换了中央财税部门领导去,可能连各个省的领导面都见不上。

三、重大政策的出台是充分协商的结果

分税制的落地是中央政府与地方政府各退一步,顾全大局的结果。广东省同意分税制改革,服从大局,更高比例上交地方税收,补贴国家财政,支持其他地区发展;而财政部在“基年”问题上做了让步,让改革顺利进行。所以,作者在书中写道“即使在今天,中央重大政策出台的背后,也要经过很多轮的征求意见、协商、修改,否则很难落地。成功的政策背后是充分的协商,而不是机械的命令与执行。